大企業は一般的に「保守的」とされます。新卒でずっと大企業に勤めていて、

- 保守的な空気が嫌になった

- 新規事業を立ち上げる部署に転部したい

- 中小企業やベンチャーに転職したい

と考えている方もいるでしょう。逆に、これまで中小企業やベンチャー企業に勤務しており、

- 大企業への転職を考えている

- しかし、あまり保守的な雰囲気だと嫌だ

- 大企業は本当に保守的なのか知りたい

という方もいるはずです。この記事では、上記のような疑問や興味をもっているビジネスマンが読むべき世界的ベストセラー『イノベーションのジレンマ』を紹介します。

この本を読むと、「大企業は決して保守的ではない」ことがわかります。しかし、現実には時代に取り残される大企業と、先端を走り続ける大企業に分かれます。

両者の違いは何か、どんな大企業であればイノベーションを起こし続けることができるのか―。本書で特に重要な部分を要約していきます。

大企業でイノベーションが起きない理由

本書では「大企業でイノベーションが起きない理由」が、大きく2点に集約されています。ここでは、その2点について解説します。

新市場は小さく大企業では赤字になる

出典:カラオケ|戦後日本のイノベーション100選(公益社団法人・発明協会)

出典:カラオケ|戦後日本のイノベーション100選(公益社団法人・発明協会)

イノベーションを起こすような技術は「誰もが想像しなかった技術」です。これは「消費者の方も想像しなかった技術」であるため、まだ市場が存在しません。

存在しなかった市場が生まれ、一部の「マニア」が新技術を支持するようになります。しかし、この規模のビジネスに大企業が参入すると赤字になります。

このため、市場が生まれたことに気づいても参入はできません。「ならば、技術の研究だけしてチャンスを待てばいいのでは?」と思うでしょう。

しかし、それもできない理由があります。

新技術は大企業の今の技術と共食いになる

新技術は、大企業が今もっているメインの技術と「共食い」になります。完全に重なるとは限らず、最終的に「棲み分け」が実現することもあります(後述するインクジェットとレーザープリンタなど)。

しかし、大部分の領域では共食いが起きるものです。このため、大企業にとって新技術にリソースを割くことは「既存事業を弱らせるために=自分の体を痛めつけるために」力を使うことになります。

業界で圧倒的ナンバーワンの地位を築いていれば、そのようなことをする余裕もあるでしょう。しかし、ほとんどの大企業は、今の技術で他の大企業と激しいトップ争いをしています。

既存技術に全力を注いでいても競争が厳しいのに、その既存技術を弱体化させる新技術にリソースを割いていては、既存技術で凋落することは目に見えています。たとえば、今iPhoneかAndroid(アップルかGoogle)の片方が「スマホでない新技術」に手を出せば、スマホでの覇権争いには確実に敗れるでしょう。

このような理由から、大企業は新技術にリソースを割くことができないのです。

中小企業がイノベーションを起こせる理由

中小企業がイノベーションを起こせる理由は「大企業の逆」です。「大企業の逆だとどうなるのか」を簡単に説明します。

小さな市場で黒字を出せる

当然ながら、中小企業はもともと「小さな市場」で戦っています。そのため、新市場がまだ小さくても、彼らにとっては十分なのです。

「むしろ、今の業務の市場より大きい」「しかも大幅に伸びそう」ということが往々にしてあります。このようなとき、彼らは大胆に新事業にリソースの大部分(もしくは全部)を避けるのです。

共食いになる既存技術自体を持っていない

出典:HPの歴史|HP

まず、ベンチャー企業の場合は創業時点で「事業自体」を持っていません。たとえば、HP社は創業した1939年に写真の「オーディオ発振器」を開発しました。

これが同社にとってほぼ初めての事業であり、技術でした。このため、既存の技術との共食いを気にする必要がなく、開発に邁進できたわけです。

「イノベーションのジレンマ」とは?

イノベーションのジレンマという言葉は「ジレンマ」の一言が、特に重要です。何が「ジレンマ」なのかを説明します。

優れた大企業が「正しい決定をしたから」滅ぶ

出典:人民網・日本語版

間違った決定をして滅ぶなら、それはジレンマではありません。たとえば上図のエンロンは、不正会計によって有名な「エンロン・ショック」を起こし、破綻しました。

しかし、エンロンのような大企業とは異なり、イノベーションによって衰退する大企業は常に「正しい決定」をしています。それが「ジレンマ」の意味です。

大企業がイノベーションについて行けない姿を見て、下記のように思う人は多いでしょう。

- 油断していた

- 発想が硬直していた

- 経営陣が会社を私物化していた

しかし、本書のクリステンセンの調査では上記は間違っており、大企業は常に「正しい行動」を取っています。具体的には「収益を最大化する」「顧客の要望に応える」「新技術の研究も怠らずに注視する」という姿勢を取っています。

それでも「経済学的な原理によって、大企業は自然にイノベーションに遅れるようにできている」というのが、本書のクリステンセンの発見です。

(稀に大企業でもこの原理を無視できることがあります。ただ、その時にはジョブズや本田宗一郎のような「クレイジーなリーダー」がいるもので、再現性は低いのです)

大企業にとって新技術への転換は「自殺行為」である

出典:TESLA

出典:TESLA

大企業が、メインで用いる技術を新技術に転換することは「自殺行為」です。これは、トヨタが今から、すべてのガソリン車を電気自動車(EV)に変えることを想像するとわかるでしょう。

トヨタもEVは製造しています。しかし、その割合は2021年時点で1%未満です。

一方、テスラは言うまでもなく「100%」です。EVという新技術でトヨタを「葬り去る」企業があるとすれば、テスラです。しかし、トヨタがテスラの真似をするわけにはいかないことは、誰もが理解できるでしょう。

イノベーションのジレンマを避ける方法は?

大企業がイノベーションのジレンマを避ける選択肢は、下記の2つです。

- すべての技術を新技術に切り替える

- 「新技術に取り組む子会社」を作る

1つ目の選択肢は、先に述べたとおり「自殺行為」です。このため、クリステンセンは「現実的には2つ目の選択肢で取り組むべき」としています。

新技術を追求する子会社を作り、既存企業と競争させる

出典:IBM Personal Computer|Wikipedia

出典:IBM Personal Computer|Wikipedia

大企業が「新技術を追求する子会社」を作ることはよくあります。しかし、これはラボ(研究所)であってはなりません。

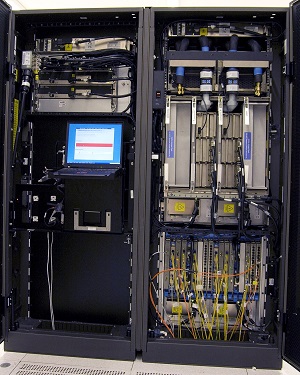

完全に本社と離れ、本社の既存事業と競争する必要があります。このやり方で成功し、本社のミニコン部門を「葬り去った」のが、IBMのパソコン部門です。

大企業でもPCの技術革新に成功したIBMの事例

IBMの登場から今まで、コンピュータの歴史は下記のように推移しました。

- メインフレーム(1950年代)

- ミニコン(1960~1970年代)

- パソコン(1980年代~)

これらの技術に対する、IBMの成功と失敗は下のとおりです。

| メインフレーム | 成功(世界的大企業になる) |

| ミニコン | 失敗(取り残される) |

| パソコン | 成功(再び世界のトップに返り咲く) |

IBMはミニコンで取り残された苦い教訓を、パソコンに活かしました。ニューヨークの本社から遠く離れたフロリダに、独立したPC部門を支社として設立したのです。

このPC部門は、部品の調達や販売など、すべてを自由な経路で行うことができました。たとえば「IBMグループの競合から部品を買ってもいい、IBMの競合に製品を提供してもいい」ということです。

結果的にこのPC部門は成功し、IBMのミニコン部門を含めて「ミニコン自体」を葬り去りました(IBMだけでなく、アップルなども同時にPCで成功しています)。

IBMはミニコンでは出遅れていったので、こうしてミニコン部門を潰しても大きな問題はありませんでした。この点で「ミニコン対PC」の争いでは、IBMの立ち位置はベンチャー企業に近かったといえます。

なお、本書では「成功したIBMがPC部門を本社に統合したため、5年ほどで衰退した」ことも書かれています。イノベーションの空気を保つのは、それほどに難しいのです。

イノベーションのジレンマの事例3選

「イノベーションのジレンマ」を体現する事例は、本書の中で多数紹介されています。ここでは、特にジレンマの構造がわかりやすい3つの事例を紹介します。

油圧ショベル×ケーブル式ショベル

現在のショベルカーはほとんどが「油圧式」です。しかし、1940年代まではケーブル式(上図)が市場のほとんどを占めていました。

理由は「油圧式のパワーが足りなかった」ためです。当時は大規模な工事のみにショベルが使われており、そうした工事に耐えうるパワーを、油圧式で補うことは不可能でした。

出典:同上

出典:同上

しかし、油圧式はショベルを小型化できます。これにより「今までショベルを使うことを想定されていなかった」中小規模の工事に、ショベルが使われるようになったのです。

中小規模であれば、パワーが不足していても使えます。結果、中小の工事から油圧式のシェアが伸び、技術の進歩とともに大規模工事にも進出していきました。現在では、大規模工事も含めてほぼすべてのショベルで油圧式が採用されています。

ミニミル×大型鉄鋼炉

現在、小型鉄鋼の世界では「ミニミル」の技術が主流を占めています。これは名前どおり小型の電気炉を用いる技術です。

しかし、登場した当初は大手の製鉄会社からは見向きされませんでした。技術が未熟で、粗悪な鉄鋼しか作れなかったためです。

しかし、技術さえ向上すれば、小型の電気炉で鉄を作る技術には、下のように多くのメリットがありました。

- 土地を確保しやすい

- 初期コストも運営コストも安い

- 小型鉄鋼を作るのに最適

結果、ミニミルはまずクオリティがさほど要求されない「鉄筋」からシェアを獲得していきます。技術の改善とともに支配するジャンルを広げ、線材・棒鋼・形鋼などで市場をほぼ独占するようになりました。

「まず、技術が不足していてもいいジャンルから市場を生み出す」「やがて、技術自体も進化していく」という流れは、油圧式ショベルと全く同じです。

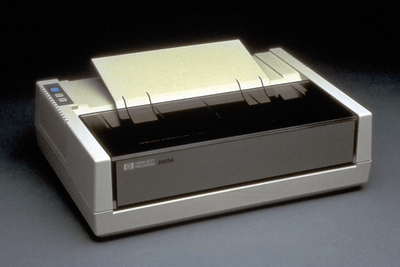

インクジェット×レーザープリンタ

現在、プリンタの技術はインクジェットとレーザープリンタに大別できます。両者は下のように使い分けられています。

| 家庭用 | インクジェット |

| 事業用 | レーザープリンタ |

もともとはレーザープリンタが先に登場しており、HP社は世界をリードする1社でした。1980年代にHP社が販売していたレーザープリンタの1つが下記のものです。

出典:HP LaserJet|Wikipedia

出典:HP LaserJet|Wikipedia

インクジェットは同時期すでに登場していましたが、印刷の品質が悪い、1枚あたりのコストが高い、スピードが遅いということで、市場からは無視されていました。しかし、小型で廉価であるため「個人用・小規模オフィス用」ではインクジェットが大きなポテンシャルを秘めていました。

(当時はパソコンもほぼ普及していない時代で、個人用や小規模オフィス用のプリンタという、発想自体がありませんでした)

この時代からHP社はインクジェットの将来性にも着目。自社のレーザープリンタ部門と競争するインクジェット部門を、独立させて立ち上げました。1976年には、下記のようなインクジェットプリンタをすでに開発しています。

(市販されたのはなんと12年後の1988年です)

出典:amandasause

出典:amandasause

当初はインクジェットの技術自体がどうなるか未知数でした。このため、インクジェット部門がレーザープリンタ部門を「潰す」可能性もあったわけです。このため、本書でもHPの試みを「自殺による生き残り」と表現しています。

結果はどうなったかというと、HPは両ジャンルのプリンタ&複合機で、世界第一位のシェアを占めています。

出典:HP社「レーザープリンタ」と「インクジェットプリンタ」のページ

初期から並行して2つの技術を追求していたということや、2つの技術がもともと根本的に違うこともありますが、この事例は「大企業がイノベーションで共食いを起こさなかった希少な事例」といえるでしょう。

大企業に入る前・辞める前に「ジレンマ」の構造を理解しておこう

大企業がイノベーションを起こせないのは、決して「保守的だから」ではありません。ここまで述べたとおり、正しい判断をする大企業ほどイノベーションに遅れることになります。

唯一遅れない方法は、IBMやHPのように「独立した新規事業の部門」をもつことです。そのような部門を持つ大企業であれば、継続してイノベーションを起こせる可能性があります。

「今いる大企業が保守的なので転職したい」という方は、そのような部門に移るか、そのような部門をもつ大企業に移るのもいいでしょう。また、中小企業から大企業に転職する方も、自由な風土を好むのであれば、上記のような部門をもつ大企業に入るのがいいでしょう。

昔のアップルが好例ですが「ベンチャー企業並みにイノベーションを起こし続ける大企業」は存在します。『イノベーションのジレンマ』を一読すれば、そのような大企業と衰退する大企業の違いがわかるでしょう。

その違いを理解しておけば、より自分の理想の近い雰囲気の企業に転職しやすくなるはずです。転職を考えていて「保守的でない、柔軟な雰囲気のある会社に行きたい」と考えている方は、ぜひ一度『イノベーションのジレンマ』を読んでみてください。

出典:

出典: 出典:

出典: 出典:

出典: 出典:

出典: 出典:

出典: